Рецепт кометы

Когда 4 июля 2005 года ударный зонд (импактор) космического аппарата НАСА «Дип Импакт» на скорости около 10 километров в секунду врезался в поверхность кометы 9P/Темпеля, оставив на ее поверхности кратер диаметром 150 м и глубиной 30 м, в окружающее пространство было выброшено облако кометного вещества массой около 10 000 тонн. Анализ состава выброшенного вещества впервые дал ученым представление о том, из чего состоит ядро кометы.

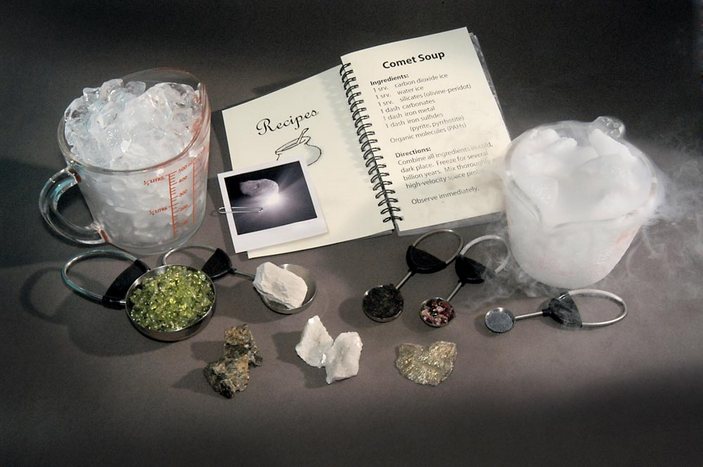

Если бы мы захотели «приготовить» комету сами, нам понадобились бы ингредиенты, представленные на фото. В верхнем ряду в мерных стаканах: водяной лед (слева) и «сухой лед» — твердый диоксид углерода (справа). В среднем ряду слева направо: оливин (силикат магния и железа, главный минерал мантии Земли), смектитовая глина, аморфный углерод и полициклические ароматические углеводороды, шпинель, самородное железо. В нижнем ряду слева направо: энстатит (силикат магния из группы пироксенов, также широко распространен в земной мантии), доломит (минерал из группы карбонатов), марказит (сульфид железа). А далее, как пишут авторы рецепта, «смешайте всё в холодном темном месте, заморозьте на несколько миллиардов лет, добавьте немного высокоскоростных космических частиц и... наблюдайте».

Намеренно жесткое соударение 370-килограммового импактора аппарата «Дип Импакт» с кометой 9P/Темпеля — это первый контакт земного аппарата с кометой. До этого в 1985 году американский аппарат Международный исследователь комет (ISEE-3) прошел сквозь хвост кометы Джакобини — Циннера, а в 1986 году — сквозь хвост кометы Галлея. В 1986 году советские аппараты «Вега» (см. картинку дня Аэростат на Венере), европейская станция «Джотто» и японские межпланетные станции «Суйсэй» и «Сакигакэ» приблизились к комете Галлея, а в 2004 году американской межпланетной станции «Стардаст» удалось собрать материал из хвоста кометы 81P/Вильда.

Столкновение импактора с кометой Темпеля произошло на расстоянии 133 млн км от Земли. За ударом наблюдали с наземных обсерваторий, а также с помощью автоматической межпланетной станции «Розетта», которая в тот момент находилась на расстоянии 80 миллионов километров от кометы, космических телескопов «Хаббл», «Спитцер», Swift и XMM-Newton.

Наиболее информативными оказались данные инфракрасного спектрометра космического телескопа «Спитцер», анализировавшего волны в диапазоне от 5 до 38 микрон (см. «Холодные» и «теплые» итоги работы телескопа «Спитцер», «Элементы», 13.03.2020). Дополняли их результаты измерения спектрометра, установленного на летательном аппарате Flyby миссии «Дип Импакт», работающего в диапазоне длин волн от одного до пяти микрон, что позволило уловить сигнатуры водяного пара и газообразного диоксида углерода.

Сравнив спектральные кривые, полученные до и после удара, ученые смогли определить состав облака пыли, выбитой из поверхности кометы. Сам ударный снаряд был сделан из стопроцентной меди, поэтому линию меди из анализа исключили.

Неожиданным было то, что в составе кометы были обнаружены глины и карбонаты — минералы, для образования которых нужна жидкая вода. При этом эти низкотемпературные поверхностные минералы, характерные для осадочных пород Земли, соседствовали с весьма высокотемпературными оливином (см. картинку дня Оливин в поляризованном свете), энстатитом, шпинелью и металлическим железом. Такие минералы, требующие для своего образования температур около 1100–1400 К, могут возникать только в непосредственной близости от Солнца.

На удивление мало при столкновении было выброшено воды: практически всё облако состояло из твердой пыли. Ранее считалось, что большинство комет — это «глыбы льда». Кроме того, в выбросах были обнаружены твердый диоксид углерода («сухой лед»), стабильно существующий в космосе при температурах ниже 100 К, а также различные органические соединения (цианистый водород, метилцианид и другие), количество которых возросло при разогреве облака выброшенной пыли. Впервые в составе комет были зафиксированы полициклические ароматические углеводороды.

Традиционно считается, что кометы и астероиды родились во внешних, холодных областях протопланетного облака, из которого 4,5 млрд лет назад образовались планеты Солнечной системы, — облаке Оорта. Поэтому ученые надеются обнаружить в кометах следы раннего протопланетного материала.

Однако столь разнородный состав кометы 9P/Темпеля, скорее, говорит о том, что она содержит смесь материалов, которые образовывались в разных условиях, в разное время и в разных местах туманности, из которой в последующем сформировались Солнце и планеты.

Современные методы исследования комет позволяют получать новые данные об их составе. Так, в 2014 году на комету 67Р/Чурюмова — Герасименко совершил посадку спускаемый аппарат «Филы» космической миссии «Розетта», который смог отобрать и проанализировать пробы с ее поверхности. Как и в случае с кометой Темпеля, на поверхности кометы Чурюмова — Герасименко оказалось не так много водяного льда, но зато очень много органики, в том числе таких веществ, которые раньше никогда в составе комет не выявляли. Это метилизоцианат, ацетон, пропаналь, ацетамид и гликольальдегид. Первые четыре вещества могут служить «кирпичиками» для образования аминокислот — основы белков — и азотистых оснований (которые входят в состав ДНК и РНК), а последнее — базой для примитивных сахаров. Всё это означает, что ранняя Солнечная система уже содержала в себе все необходимые компоненты для зарождения жизни, а главными «поставщиками» этой органики на нашу планету вполне могли быть кометы.

Фото с сайта jpl.nasa.gov.

Владислав Стрекопытов

Изображение кометы 9P/Темпеля, сделанное камерой высокого разрешения на борту летательного аппарата Flyby миссии «Дип Импакт», через 67 секунд после того, как зонд-импактор врезался в комету. Внизу справа видна яркая вспышка от столкновения. Фото с сайта nasa.gov